| |

| Наши пансионаты- 1980год |

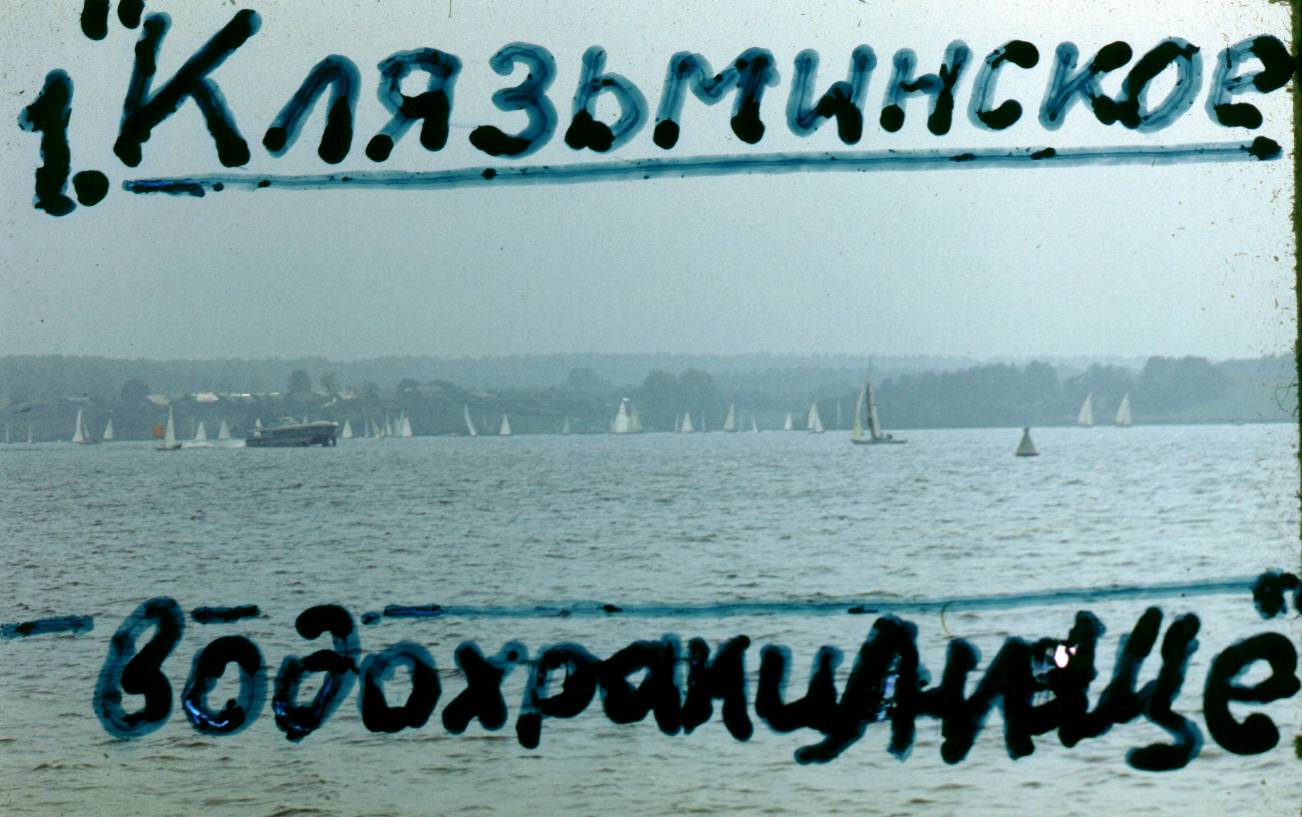

| Клязьминское водохранилище |

| Сентябрь 1980 |

| Пожалуй, это было нашим самым коротким путешествием. Комитетская «Волга» за полтора часа отвезла нас от дома в этот пригородный пансионат, выгрузила нас, детей, рюкзак, сумки, ракетки, оформила 4 путёвки и убралась, пообещав иногда наведываться. |

| и убралась, пообещав иногда наведываться. |

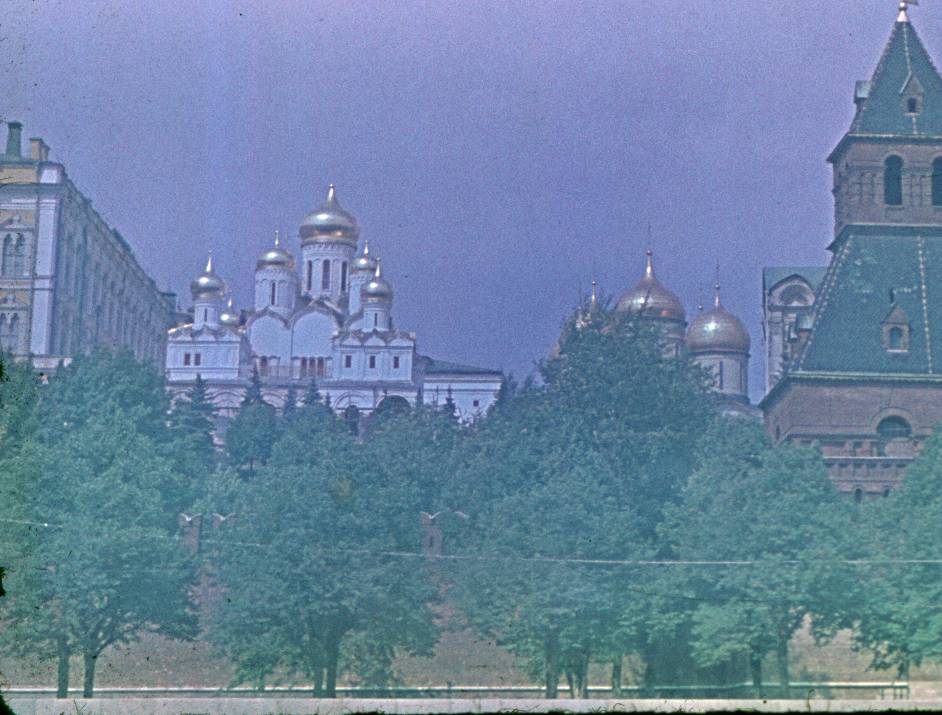

| Если идти от Москвы на север, то в пойме реки Клязьмы увидишь как бы морской залив. Это и будет Клязьминское водохранилище. А на его другом берегу в лесу стоят пансионатные корпуса – Молодёжный, Солнечный, Живописный, Зелёный, Дом культуры, столовые, почта, прокаты… В общем, хороший советский курорт на подмосковном море. |

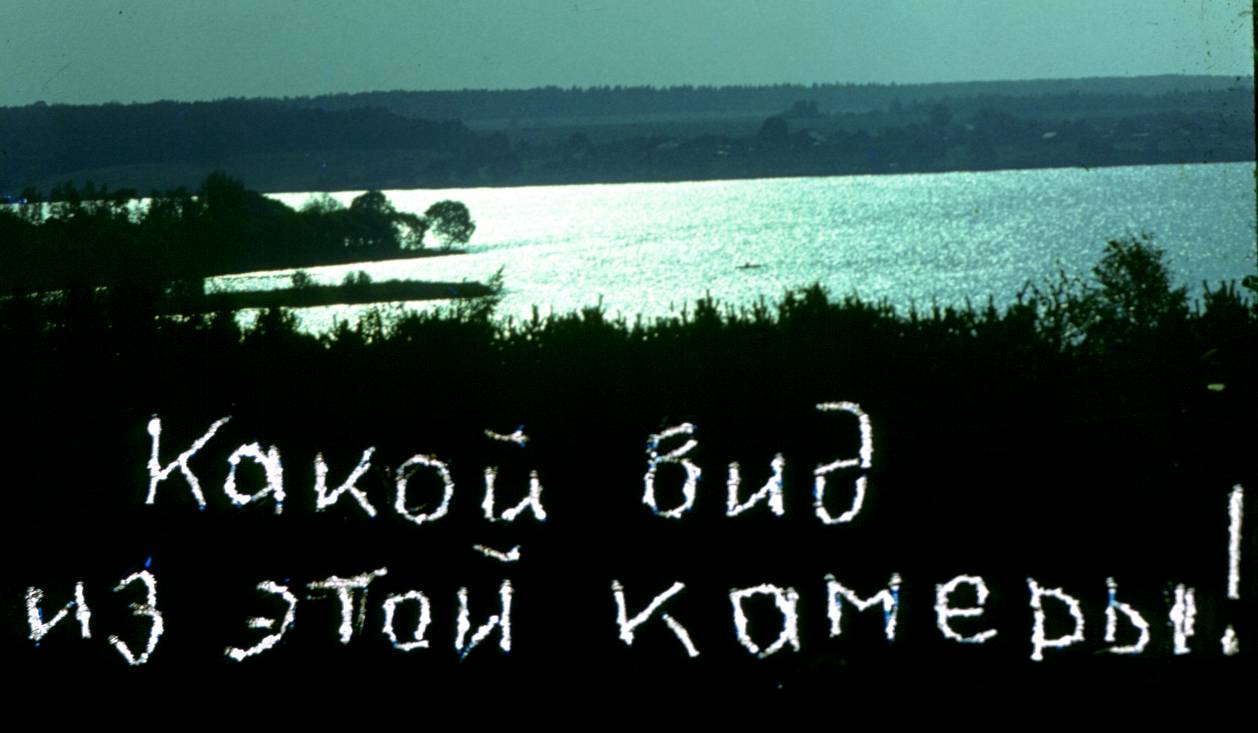

| Нас поместили в Солнечном корпусе. Вон видна наша лоджия. Слева от входа – густой лес, справа - шахматный клуб, а за ним и дорогой – море. За 12 дней содержания в этом благословенном месте Комитет госбезопасности выложил чистоганом 200 рублей, и это обстоятельство доставляло нам большое удовольствие. Как и все прочие пансионные обитатели, мы именовались туристами. Забавно. Впервые вели не бродячую, а оседлую жизнь на курорте и впервые в жизни получили официальную справку, что являемся туристами. |

| Множество коллег-туристов тихо отдыхало на лавочках, как в деревне перед домом, завязывая знакомства, присматривая за детьми. Ни с кем из них мы не сблизились, не хотели, спешили друг с другом наговориться, в тюремных бумагах и себе разобраться. |

| Вечером, когда потухал день, вокруг клумбы разгоралось веселье образца 50-х годов: баян, частушки, старые советские песни вроде «Катюши», «Звёзд балканских». |

| Эти песни несли дыхание ещё далеко не умершей сталинской эпохи. Она ведь не только в лагерях и культе личности была, но и в таком вот ясном и безмятежном существовании. |

| А утром клумба снова светилась яркими, удерживающими лето цветами, холодной росою сентябрьских ясных утр. |

| Наш номер был обставлен полированными кроватями, шкафами, тумбочками. Красиво. Удобно. Понятно, что мы начали житьё с поисков подслушивающей аппаратуры. Но потом смогли успокоиться и даже себя высмеять. Смогли жить здесь как дома. |

| Из окна и с лоджии было видно море, и яхты на нём, и церковь на том берегу, и лес справа - свободный, радужный и радушный мир, |

| которому так радовались дети. |

| Они живо нашли себе друзей. Это – Катя. От детского звона и игр приходилось скрываться |

| в тихие холлы с мягкими креслами, столиками для карточной игры и телевизором. Благо, карты и фильмы собирали народ в основном по вечерам. |

| Наверное, дети более естественно восприняли пансионную жизнь, чем мы. |

| Голубые кремлёвские ели перед нашим корпусом их не смущали, не вызывали ни страха, ни восторга «Подумаешь, ёлки!» Дети ведь не знали, что такое Кремль и Лубянка… Нет, это будет совсем иное и, надеемся, более свободное поколение! |

| В столовую мы ходили строго по часам и по талонам, без жданки и очередей. |

| А кормят здесь обильно и очень вкусно. Да, Витин куратор выбрал хорошую фирму, чтобы подкормить подсудимого после его голодовок. |

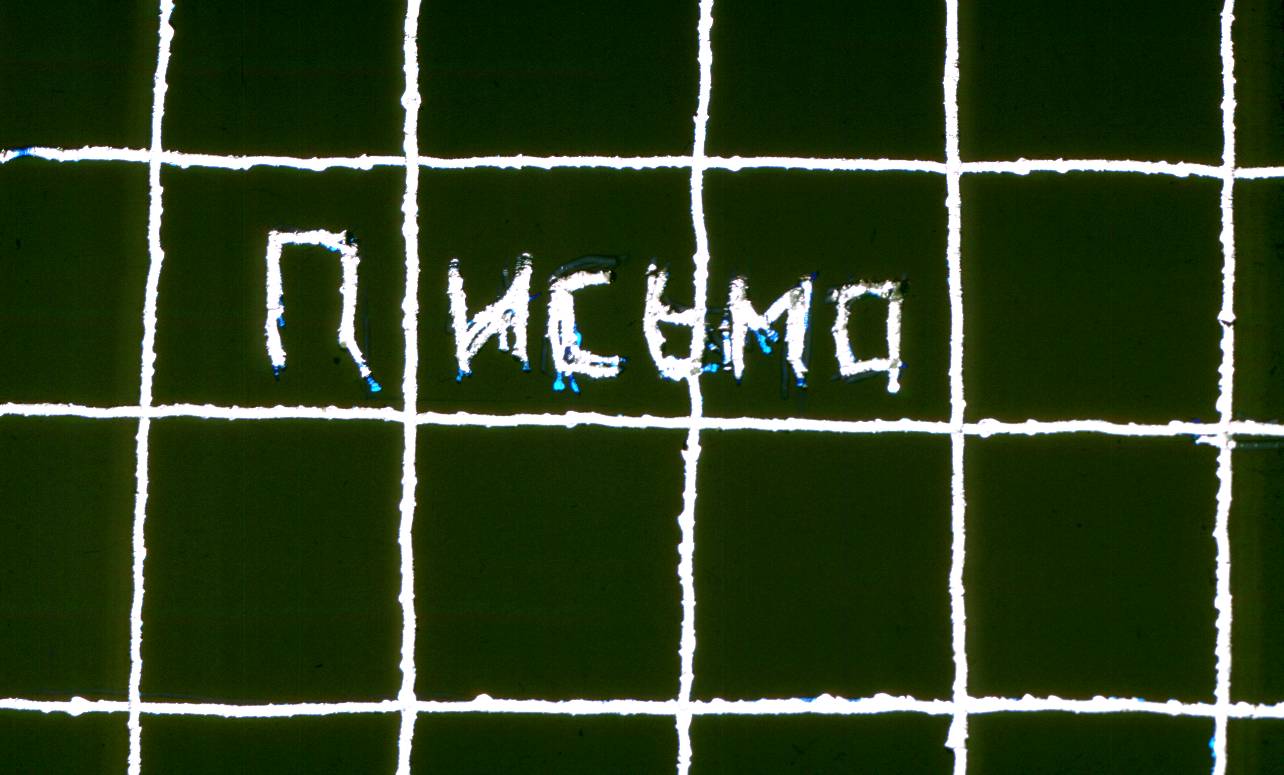

| Ублажённый желудок легко воспринимал слова из маминого письма: «Вот вы за пустой своей жизнью только один раз и поехали на курорт, а люди получают путёвки каждый год, платят только 30%, остальное бесплатно. И всегда всем довольны, не так как вы. Бросьте своих подлых друзей и будьте как все советские люди». |

| Нет, мы ни на минуту не подумали следовать маминому совету. А этот пансионат приняли только как частичную компенсацию за пережитое и отсиженное. |

| Дом культуры обычно заполнялся к вечеру: танцы, кино, игральные автоматы. Только читальный зал всегда был закрыт. В этот дом часто бегали наши дети, да и мы посмотрели пару фильмов, а однажды, в перерыве между телефонными звонками в Москву, даже танцевали. |

| .Впервые за 10 лет, если не больше. И были счастливы от своей ещё молодости и удачливости. Ведь по советским порядкам и маминым представлениям полагалось бы Вите сидеть в тюрьме, а мне унывать и плакать, а мы вот здесь танцуем. Тем более что умения в современных танцах не надо – только отбросить стеснение и слушать ритм. |

| И уговариваясь в этот вечер по телефону с друзьями об их приходе на суд, мы ощущали, как радость обессиливала наш страх перед судом. |

| |

| Когда Витин куратор из Комитета настоятельно рекомендовал уехать из Москвы, он ссылался на полезность отдыха, хотя и не скрывал главной цели – изоляции от друзей до суда. Вите и вправду нужно было побыть без людей (чужие – не в счёт), очнуться от тюрьмы нравственно, окрепнуть физически. Так всё и получилось. Витя окреп, и суд провёл правильно, как хотел. И потому в сентябре мы говорили Комитету спасибо! |

| 2. АрестыСовсем по-иному мы были настроены к Комитету в конце января, после ареста. И я, и Лиля были в чёрных клубах ненависти и горечи.Тюрьма, как прямая дорога к молчанию, к смерти, вдруг открылась омерзительной реальностью. Но как произошёл этот срыв? А вот как. |

| Острое чувство близящейся катастрофы страны, привело нас к требованию реформ, к самиздату, к участию в журнале «Поиски». Общая тревога заставляла нас пренебрегать угрозами и почти кидаться на опасность, лишь бы быть услышанными, лишь бы добиться хотя бы диалога, обсуждения, а потом и самих реформ. Но добились мы только обысков. Арестов и судов по 190 статье, якобы за клевету на советский строй. И этим, к сожалению, только подтвердили мнение пессимистов: в этой стране нет и невозможно быть оппозиции. Только ярость восточного солнца в человеческой пустыне. |

| Но добились мы только обысков. Арестов и судов по 190 статье, якобы за клевету на советский строй. И этим, к сожалению, только подтвердили мнение пессимистов: в этой стране нет и невозможно быть оппозиции. Только ярость восточного солнца в человеческой пустыне. |

| Это приёмная Мосгорпрокуратуры на Новокузнецкой улице. Чёрная «Волга» привезла меня сюда на первый допрос уже 25 января 79 года. А потом старший следователь Бурцев вызывал меня и моих знакомых сюда ещё много раз. |

| Сейчас старинный красивый особняк дополнен современным корпусом, чтобы удобнее было работать «самым лучшим в мире следователям и зорким защитникам Родины» - это я цитирую ещё одно мамино письмо. Но всё же тесно Бурцеву в своём кабинете, заваленном изъятыми у нас машинками, материалами. Пройти трудно. Наши труды, доказательства, требования, жалобы, крики, свалены в кучу и обречены отныне лишь на извлечение из них судебных «улик». |

| Да, пессимисты были правы. Прокуратура и не собиралась глубоко разбираться в наших материалах, отделять критику от клеветы. Она действовала как автомат, запрограммированный сверху на оформление заранее решённого деда, выясняла лишь конкретные детали: кто, когда и как сочинял, печатал, сверял, брошюровал, распространял, читал, обсуждал и т.д. А на наши законные требования: «Но где же здесь клевета?» она отмахивалась: «Это Вам суд докажет». |

| Что тут можно было сделать? Идти в тюрьму, чтобы на суде свидетельствовать и том же? Но ведь и на суде никто не услышит. А из лагеря уже совсем невозможно вести спор о будущем, оттуда впору лишь кричать о ненависти. |

| Я понимаю, что тюрьма - это поражение и диалога и реформ и потому считаю, что редакция «Поисков» правильно приняла решение выйти из противостояния и объявить о приостановке журнала до более разумных времён и возможностей. |

| Но не успели мы обнародовать это трудное решение, 4 декабря был арестован Валерий Абрамкин. Осуществлять без него такое решение было очень трудно, горько, хотелось драться за Валеру. Но победил всё же разум. Журнал был остановлен, и может, это позволило некоторым из нас остаться на свободе. Однако тогда машина следствия была закручена столь круто, что в январе 80-го были арестованы ещё двое: Юра Гримм и я. Чёрная «Волга» меня выхватила с работы, привезла домой, всё обыскала и увезла. Сначала в КПЗ, а ночью, воронком, |

| в Бутырскую тюрьму - следственный изолятор №2, вот к этим воротам. Ведь потом меня ещё раз увозила отсюда и привозила такая «Волга». Господи, а кого же сейчас ждут эти чёрные «щуки»?.. |

| 3. Бутырский замок |

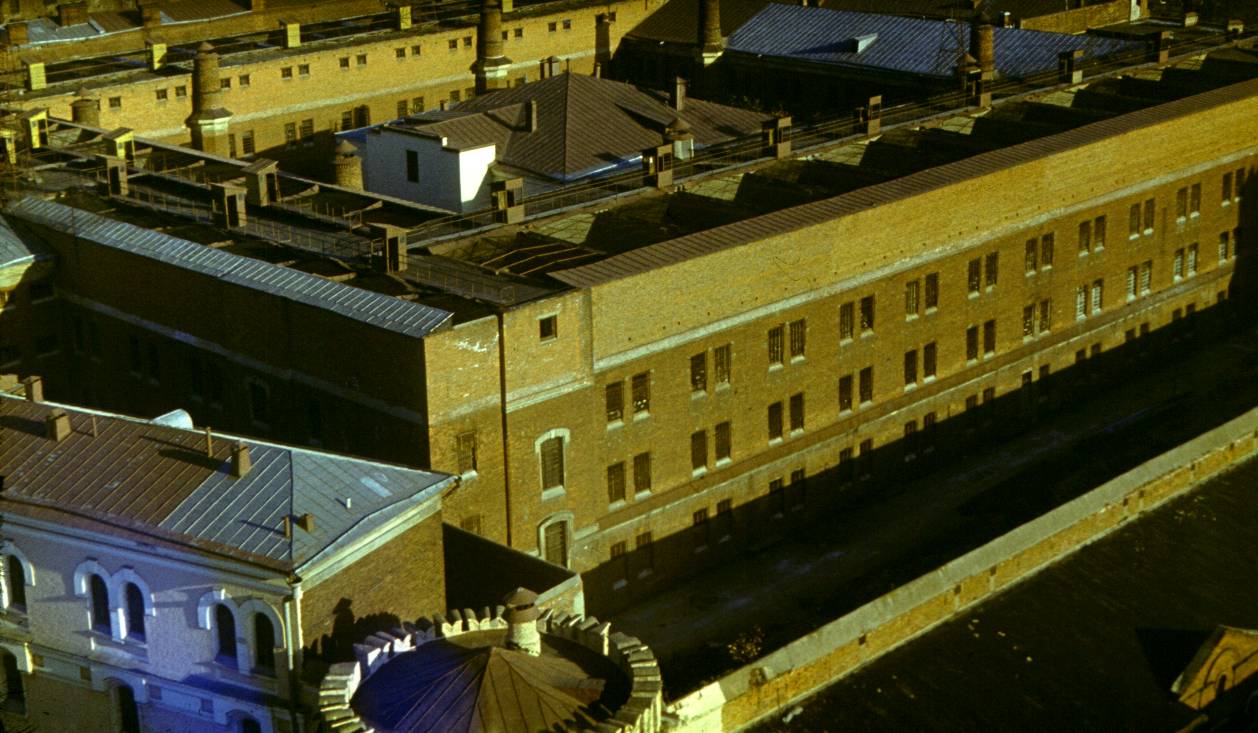

| Найдётся ли москвич, не знающий Новослободской улицы? Выходишь из метро прямо на неё, а через пять минут хода она приводит к старинному Бутырскому замку, в котором когда-то ещё от Екатерины Великой размещались казармы, а потом тюрьма. |

| С улицы тюрьмы не видно. 8-иэтажный огромный дом своим внутренним параметром обогнул по Лесной следовательский корпус, а по Новослободской – корпус общих камер. А вон то строящееся здание с башенным краном Витя видел через решётку и жалюзи многие месяцы. Сразу за краном начинается Горловский переулок, отделяющий северным проливом многотысячный Бутырский остров от многомиллионной Москвы. Спешат машины и люди. Витя, часто просыпаясь до побудки, слышал сипение троллейбусов и перекличку тепловозов на Савёловском вокзале. И сколь далёкой была для него тогда эта жизнь… |

| В эту арку ежедневно входят сотни людей, больше всего женщин. За ней бутырская башня – первый бастион Архипелага. В башне всегда полно народа, кто ждёт свидания, кто сдаёт вещевые и продуктовые передачи. Продуктов принимают не больше 5 кг, примерно на 10 рублей в месяц. Если же учесть право подследственного покупать в тюремном ларьке продукты ещё на 10рублей, то получается существенное подспорье к тем 10, которые тратит сам Бутырский изолятор на одного заключённого. Значит, на 2/3 питание подследственного в руках его семьи. |

| Мне пришлось выстоять здешние очереди только три раза из-за Витиного отказа от передач. Он берёг наши деньги и, кроме того, не хотел уступать блатным. На свидание мне тоже не пришлось идти и, слава Богу! Зато мы вдвоём пришли сюда с фотоаппаратом уже после суда и встретили неожиданно Соню Гримм, ждущую свидания с уже осуждённым Юрой. Соня-то нам и подсказала, что бутырские корпуса можно увидеть с окружающих жилых домов. |

| И вот мы смотрим, а аппарат фиксирует. За жёлтым следственным корпусом – крыши тюремных камер, а на них колпаки вентиляционных труб и будки надзирателей. |

| А потом мы последовали Сониному совету попытаться проникнуть в это 16-иэтажное здание – общежитие МВД. Наверное, здесь-то и живут бутырские охранники. Ведь они, по большей части, лимитчики. Это нам удалось. На входе сидел молодой и ещё добрый парень. |

| C 16-го этажа мы увидели Бутырский остров со всеми подробностями. Жаль,не влез в объектив весь! Мощрый четырехугодьник корпусов общаковских камер,по 20-40 человек каждая,звмыкается с юга следственным корпусом, а с ближайшего к нам севера- самым старым замком, ставшим спецкорпусом.

|

| Сейчас это тюрьма,где надоедливо и громко звучит музыка радио, считается одной из самых лучших. Сюда водят иностранцев. Вмтя сам видел, как вел их начальник тюрьмы полковник Подрез... А когда-то в башне сидел Емельян Пугачев,в конце прошлого века замок описал Толстой в "Воскресении", в 20-ом веке сидели Дзержинский, Солженицын и др.

|

| В центре острова в окружении тюремных лип и тополей -белый куб тюремной бодьницы -предмет вожделения многих зэка

|

| Сам замок имеет форму тупой стрелы, нацеленной на север, на клязьминский наш пансионат. Через два верхних ряда его окон освещаются три этажа - галереи спецкамер. Короткий переход к 4-хугольнику, как ствол стрелы, тоже содержит камеры на обе стороны и окна их частично видны. |

| |

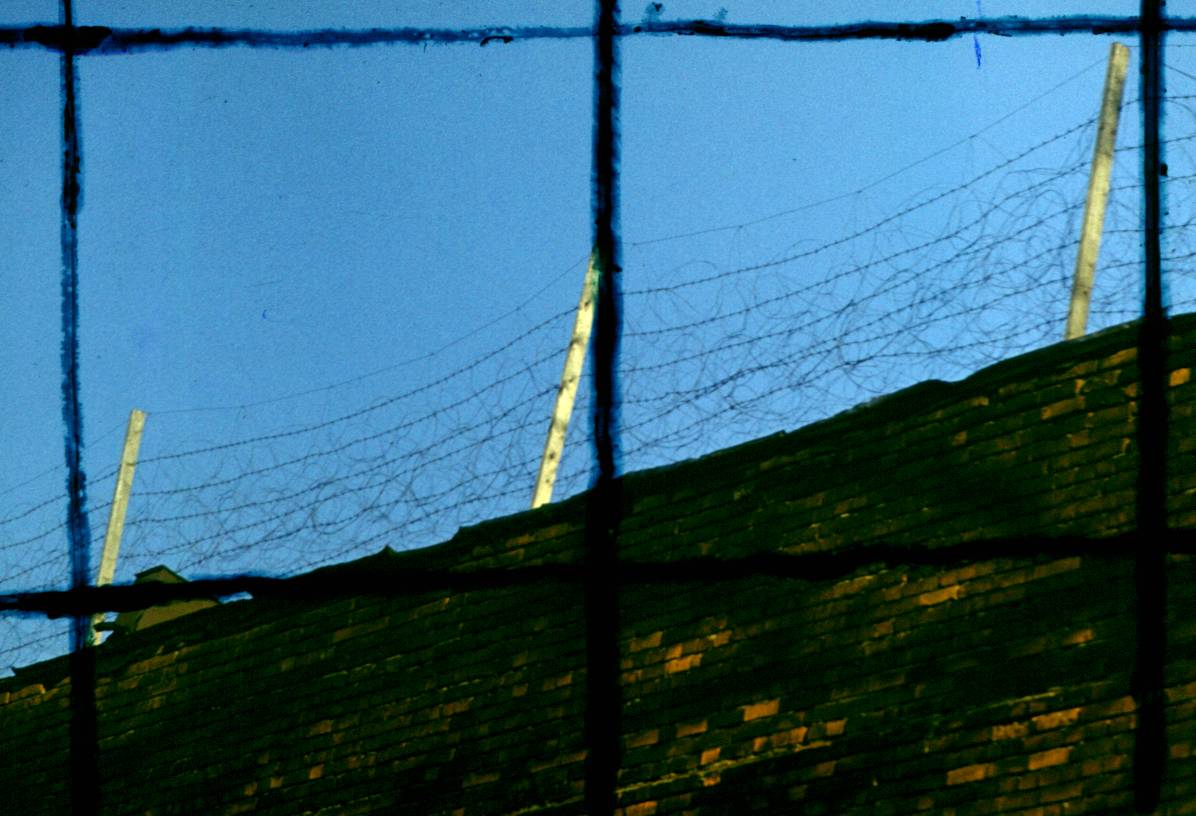

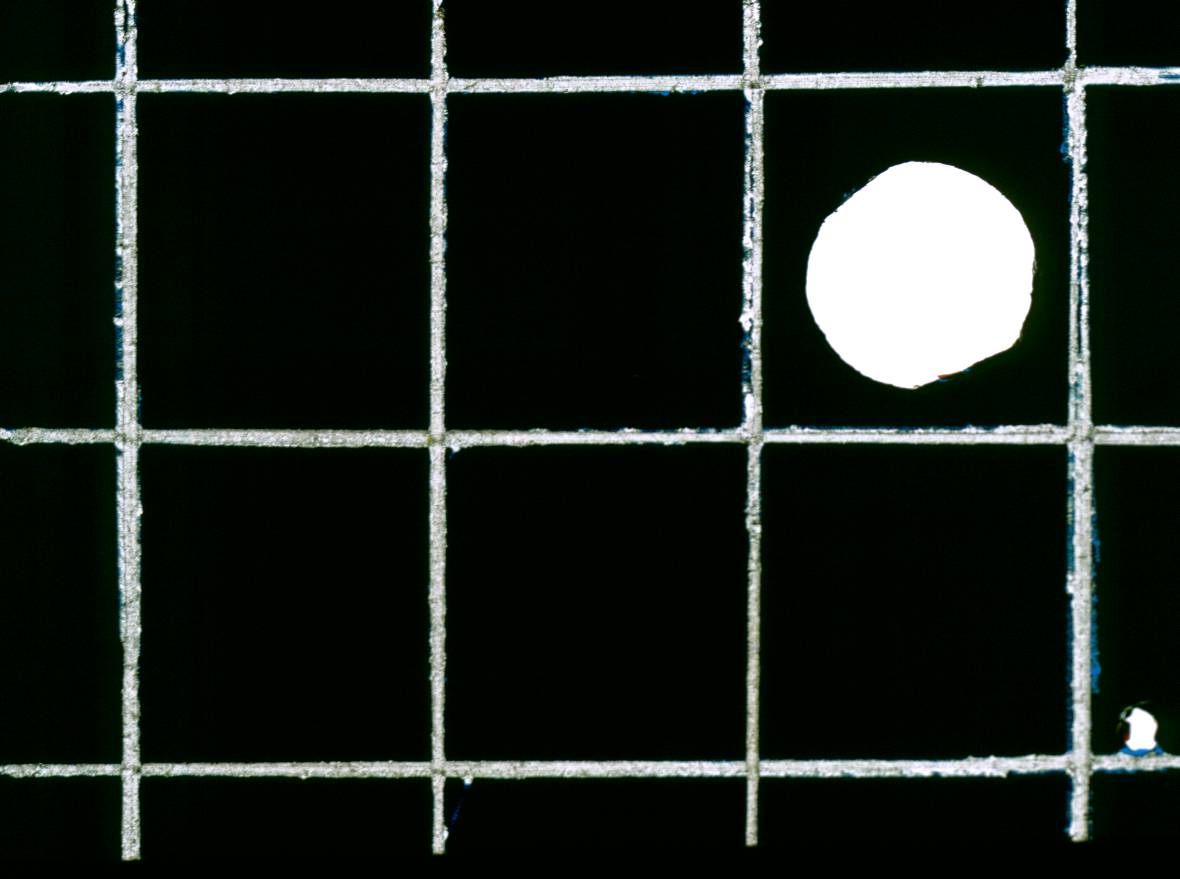

| Бутырки окружены квадратом бетонных стен. Внутри них охране запрещено иметь оружие – вдруг зэки отнимут. Только сила ключей, угроза карцера, а в случае нужды руки «весёлых ребят» позволяют держать в клетках тысячи подневольных и часто до безумия отчаянных людей. |

| |

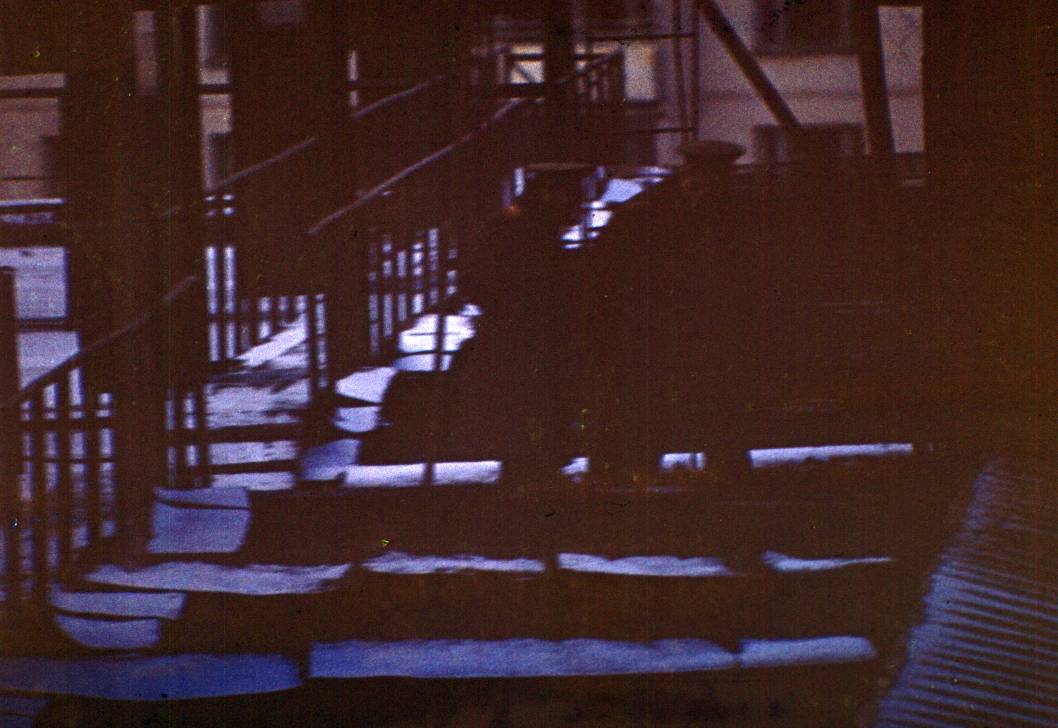

| И в ту первую ночь воронок с нами, собранными со всех КПЗ Москвы, проделал этот путь. Двери стрелы распахнулись, и она заглотнула - нас втолкнули на первый этаж, на «сборку», где расположены службы по оформлению вновь прибывших – боксы, шмональные комнаты, медкабинеты, снятия отпечатков пальцев, запись личных вещей и т.п. |

| Потом была бессонная ночь в общей камере, под утро баня под следственным корпусом, узнанная мною по великолепному описанию Солженицына. После прожарка вещей. Получив тюфяки, тюремное бельё с клеймом БТ, кружку и спецложку, мы пошагали на развод по камерам, |

| распределённые заранее по статьям и особым соображениям оперов. Так, чтобы к подъёму уже под включённое радио оказаться каждому в своей каменной ячейке, напрочь, наглухо оторванными от семьи, работы, мира, жизни. |

| Перед тяжеленными замковыми дверьми воздвигнута воздушная на вид, но очень крепкая стальная клетка. Очень современно и удобно. К красному входному квадрату припарковывают воронки, чтобы освободиться от живого груза или набить им своё брюхо на суд или на этап. Когда-то, по свидетельству Толстого в «Воскресении», этап из Бутырского замка был целым событием в московской жизни. |

| Теперь же это рядовая и чуть ли не ежедневная автотранспортная операция. Вот и сейчас видно, как из тюрьмы вышли трое: серый заключённый из обслуги в сопровождении ментов. |

| вот они растянулись и стали различимы, кто есть кто. Лихорадочно щёлкая фотоспуском, я жалел лишь об одном, что нет с собой сильного телевика, чтобы можно было различить и сытые, благодушные физиономии надзирателей, и серую, грязно стираную одежду на щуплой фигуре остриженного зэка, отбывающего здесь свой лагерный срок. |

| Пока я говорил, трое обитателей Архипелага успели вернуть к соседнему подъезду и подняться на его крыльцо, чтобы снова скрыться в каменном тюремном чреве. |

| И снова пустынно и тихо. И снова никто ничего не увидит из жизни этих тысяч. Даже с этой башни. Безмолвствует снаружи каменный муравейник, гремит внутри невыключенными динамиками и человеческими страстями. Мой главный многомесячный пансионат… |

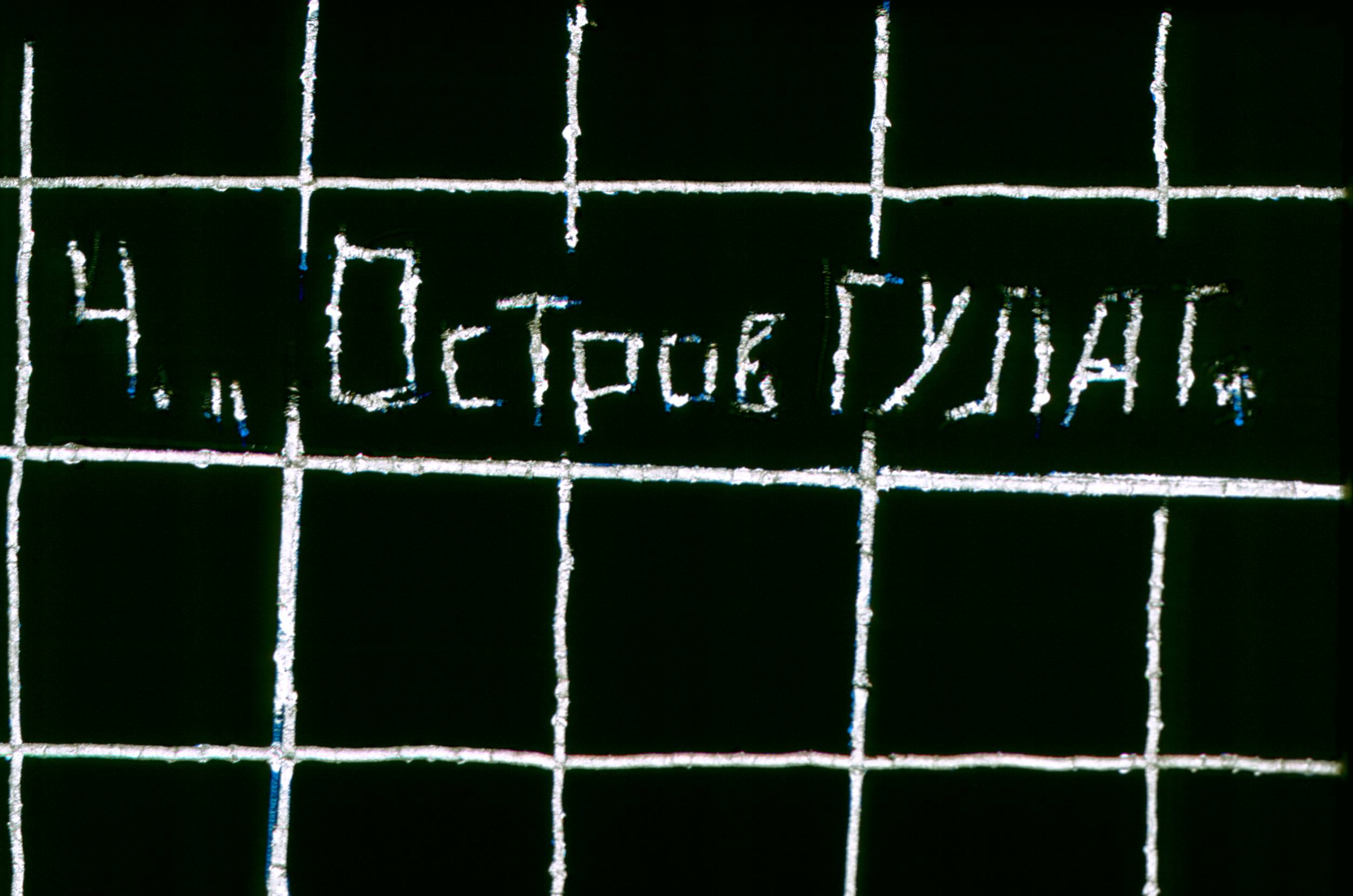

| 4.Остров ГУЛАГа Трудно вспоминать о том, как там было, а надо. |

| Большие красные буквы на стенах должны угрожать: «Запретная зона! Подходить ближе одного метра запрещено!» Но изнутри эта надпись казалась мне знаком воли, её близости и, вместе с тем, недоступности для всех, особенности для нас, требовавших свободы на воле. Вот ведь как глупо получилось: хотел свободы для всех, |

| а потерял свою волю… А ведь, сколько лет писала нам мама: не нужны никому ваши свободы, надо жить как все советские люди. |

| А вот годы собственных размышлений твердят иное: нет, нельзя стране жить без свободы труда, свободы совести, свободы слова. И надо жить так, чтобы запретов и тюрем становилось меньше. Но что же я сам наделал, |

| попав в кольцо этих стен, увеличив собой население Архипелага и тем только подтвердив нужность и силу ментов-охранников? Легко сказать: это они во всём виноваты. Разве я не знал, что они пока способны лишь к арестам? Почему же не учёл? Почему не хватило осторожности и мудрости? Да я не хотел попадать в тюрьму. |

| Долгие годы в своём самиздате настаивал на осторожности и лояльности к власти, уговаривал всех, что преследования инакомыслящих вредно, только разжигают озлобление, губительное для страны, её мирной эволюции, что они так же губительны, как топтание на месте, как и тупое упорство в сохранении отжившего, и ведут к росту общественного хаоса и будущему краху. |

| И вот я сам оступился и попал сюда, на восточное крыло “спеца”: в январе – в палату 252 в ближайшем к нам конце корпуса, а в марте был переведён в 322, окно которой отсюда видно – четвёртое слева в верхнем ряду. Прошёл месяц после суда, и я снимаю свою бывшую камеру со странным чувством беглеца – ведь меня сейчас могут увидеть мои сокамерники или, как выразился Валера, собутырники… Но так и не стали для меня близкими людьми эти уголовники. |

| Четвёртое окно, где был почти дом родной, забрано не только стальной решёткой, но и современными жалюзи. Эти жалюзи, как железная маска на лице, душат бездельем, томят желанием всё разнести и разрушить. |

| Вспоминал я там пророчества утопистов: при коммунизме будет всё очень хорошо, самым сильным наказанием будет лишение человека работы. В год обещанного Хрущёвым коммунизма я испытал это страшное наказание и теперь признаю: может, прав тот утопист, но не хочется мне его коммунизма. |

| Каждый день меня выводили на прогулку, если, конечно, находился напарник… Хорошо видны чёрные сетки над прогулочными двориками, в которых на площади в 10 или чуть больше метров топчутся 5 человек – по 6 шажков в сторону. Край двориков закрыт навесом от дождя, под ним - по доске-лавочке. Телевизор на вышке для наблюдения над прогулочными ямами давно сняли на бессрочный ремонт. Зато хорошо видны два надзирателя. |

| К сожалению, не получился ближний план надзирателей, не хватило света, и потому с трудом можно различить их фигуры в фуражках. Но ведь именно так, чёрными людьми, их привыкли представлять заключённые и родные. |

| Как в том анекдоте, когда бывший зэк спрашивает милиционера на улице: «Сколько времени?» и каждый раз удивляется: «А я думал, что уже вечер…» Потом признаётся: «Как Вас увижу, |

| в глазах темно становится». Это очень понятная реакция. |

| Сколько надо приложить сил, чтобы заставить себя относиться к ним, как к обычным и нужным людям. И чтобы они стали такими бесспорно. |

| Такой вот цементной неприятной «шубой» облеплены все стены двориков так, что о них легко ободраться. Но зато интересно приглядываться к разнообразию её камешков. |

| Или к задержавшейся на ней былинке, тополиному пуху или даже кусочку мха - возникшей здесь трогательной жизни в этом неестественном мире. Тоска по зелени была у меня большой, и потому так радуешься такой вот весточке. |

| Нет, совсем не просто биологическому телу быть и биться в чисто каменном мире, без сроку и передыху. Особенно в карцере, когда в трёх метрах под землёй, в конуре площадью 4 метра или 8 кубиков, облеплённой вот такой же «шубой», нависающей на половине камеры так, что головой счёсываешь цемент, где темно, а бетонные бугры в тусклом электрическом свете оборачиваются страшными рожами и ухмылками… |

| Здесь, во двориках, легче. Над тобой не цемент, а небо, хоть и в клетку и окаймлённое проволочной паутиной, в которой запутаться легче лёгкого, но настоящее небо, бесконечное, бездонное, с настоящими облаками, солнечными бликами, дождями, снегами, ненастьями. От карцера до прогулки под небом – таковы бутырские контрасты. Даже здесь, в царстве равенства и однообразия есть чему радоваться и куда падать. |

| 5. Возвращение |

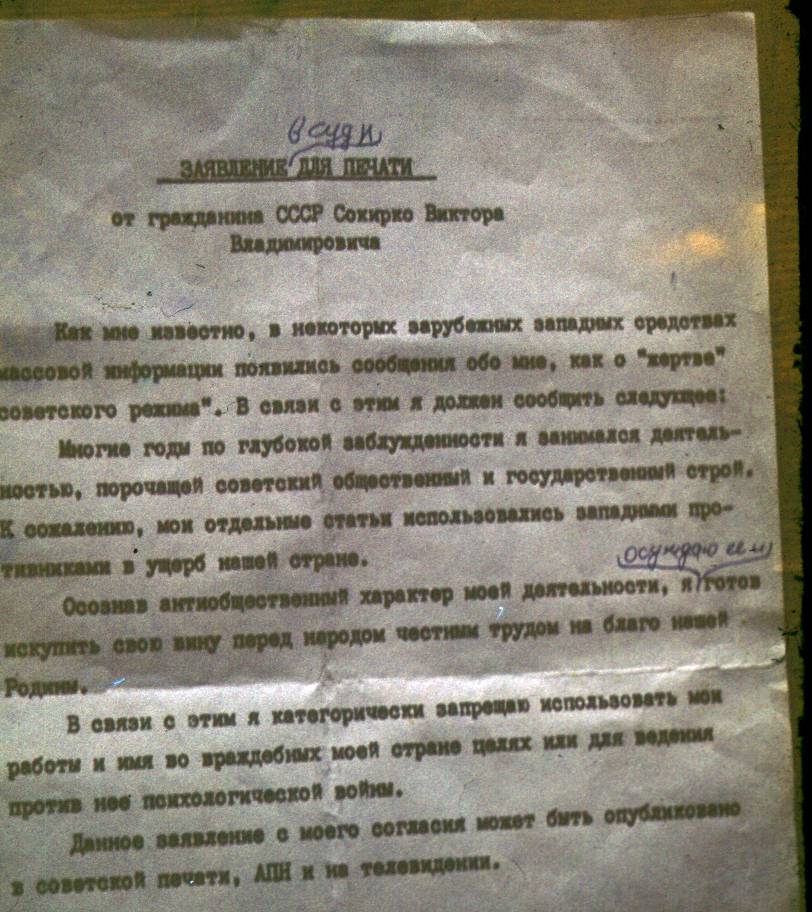

| Витя вернулся худой и серый. Даже через полтора месяца в нём ещё виден бутырский заключённый. Основные силы его ушли на борьбу за выход из тюрьмы, так рвётся на поверхность от удушья тонущий человек. Я знаю, это было трудно, потому что обстановка толкала его или к ненависти и отказу от выхода, или к раскаянию и духовному подчинению. Очень трудно было найти достойный средний путь и сохранить себя полностью. В заявлении для печати он допустил ложь и самоосуждение. |

| Заявление в суд и для печати

Как мне стало известно, в некоторых зарубежных западных средствах массовой информации появились сообщения обо мне как о «жертве советского режима». В связи с этим я должен сообщить следующее:

Многие годы по глубокой заблуждённости я занимался деятельностью, порочащей советский общественный и государственный строй. К сожалению, мои отдельные статьи использовались западными противниками в ущерб нашей стране.

Осознав антиобщественный характер моей деятельности, я осуждаю её и готов искупить свою вину перед народом честным трудом на благо нашей Родины.

В связи с этим я категорически запрещаю использовать мои работы и имя во враждебных моей стране целях или для ведения против неё психологической войны.

Данное заявление с моего согласия может быть опубликовано в советской печати, АПН и на телевидении. 29.09.80 Сокирко

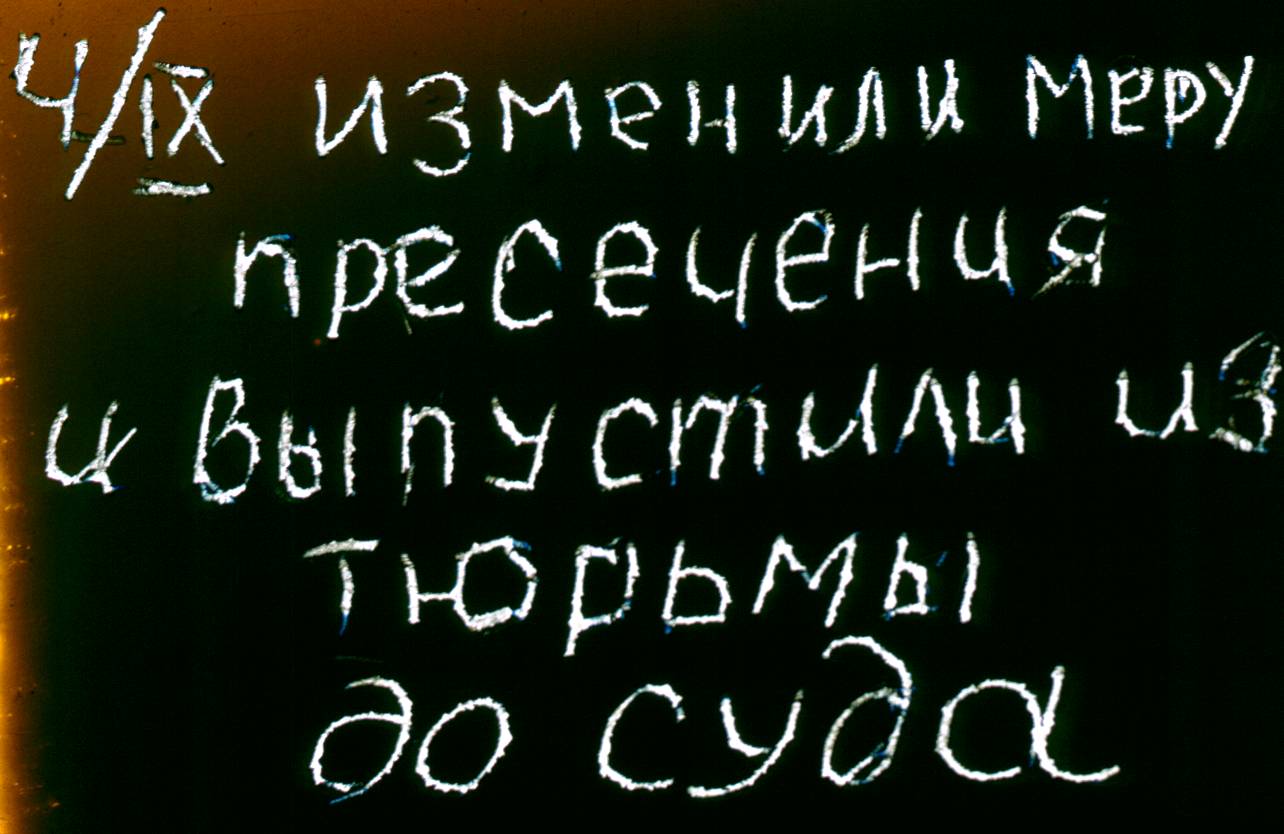

Вот этот текст. Он подписан после трёх месяцев не споров, а выдавливания, после двух недель голодовки за изменение меры пресечения до суда. Это цена условности приговора. Конечно, антиобщественной деятельности, порочащей советскую власть, Витя за собой никогда не чувствовал. Но нет в этом тексте признания юридической вины, что и позволило на суде защищать свои убеждения и «Поиски». А ещё важнее – нет показаний на других. |

| 7 месяцев Витя был накрыт тюремной волной, 7 месяцев барахтался в тюремном удушье. И всё же вынырнул. |

| 4 сентября тюремные ворота раскрылись перед ним и комитетская «Волга» отвезла его домой. Радостным и горьким было это возвращение. Конечно, радостным для меня, детей и всех, кто любит его, |

| но горьким и тревожным для самого Вити. Ведь он знал, что за выход придётся платить осуждением многих, прежде близких людей. Его первый вопрос при встрече ещё даже до прикосновения был: «Ты знаешь, что я подписал?» |

| А потом многие дни безуспешных поисков слов объяснения с друзьями. Нет, не дни, уже месяцы, а впереди, может, годы недоумений и так удручающих меня прощений. И казался тогда Витя не победительным весёлым, а растерянным и даже жалким. И казалось, что друзей опасается он больше, чем возвращения в тюрьму. |

| И только постепенно вновь приобрёл былую уверенность в себе и окончательно вернулся к нам вот здесь, на Клязьме. Вернулся сын к отцу, муж к жене, отец к детям. |

| Аня, Алёша: «Папа вернулся!» |

| 6. Воспоминания о Каспии |

| Каждое утро до завтрака в пансионате мы убегали на зарядку в лес. |

| Делали там круг в два-три километра и выбегали |

| к пляжу, чтобы, поёживаясь от сентябрьской утренней свежести, |

| влезть в парящую чистую воду и быстрыми движениями заставить тело принять этот прозрачный холод и снова выдохнуть восторженное: «Ух ты! Снова плаваю! Снова море и свобода!!!» |

| Прогулки с детьми по берегу Клязьминского моря были у нас каждый день. Любимое развлечение – смотреть на яхты, корабли, ракеты и самим плескаться и радоваться детским крикам, вспоминать себя и привыкать к сверкающей свободе. |

| За год до этого мы тоже были на море, жили на Каспии в редкой гармонии с пустыней и морем, детьми и шабашной работой. И не мешал этому даже страх уже открытого прокуратурой уголовного дела, даже положение у «бездны на краю». Личное отчаяние как-то увязывалось с конечным оптимизмом и горькой уверенностью, что лучшей жизни для нас уже не будет. |

| И потому кричать хотелось: «Ребята! Пусть трудно и непонятно, пусть впереди нам угрожает лагерь, давайте не бояться быть счастливыми – в свободной работе и гражданской смелости, в любви и детях. И благословим судьбу нашу!» Прошёл год после этих слов, большая его часть в тюрьме, в несчастии отрыва от семьи и работы. |

| Чёрное отчаяние охватывало порой от не понимания ситуации, от беспрерывных следовательских обманов и собственных колебаний: где и в чём граница допустимых с ними соглашений. А иногда хотелось бросить к чёрту эту нервотрёпку надежд и договоров и плыть, как все. И когда в последний день, уже подписав тот текст, я заподозрил, что не буду выпущен, то взорвался: «Рву соглашение!», а про себя твердил лишь: «Слава Богу, что не допустил падения!» Да так и было: за часы до выхода я радовался, что не выйду. Но меня выпустили. |

| Вот оно – осуществлённое, невозможное счастье возврата к нормальной жизни, к Каспию-гармонии… Подумать только, там сейчас ещё сидят мои товарищи: Валера и Юра, Саша и Леонард. Я же на солнце и воле, рядом с детьми и Лилей. Любуюсь и снимаю их в упор. Ну, разве не предатель я? – О Господи! И только через месяц меня одобрят и восстановят слова Валеры, переданные друзьям из Бутырок: |

| “… Виктор, я очень рад за тебя и за Лилю. Прошу, |

| очень прошу тебя не терзать свою совесть из-за ложного понимания чувства солидарности. Поверь, мне было бы вдвойне тяжелее, если бы найденный нами совместно выход из той июньской ситуации был бы не реализован». |

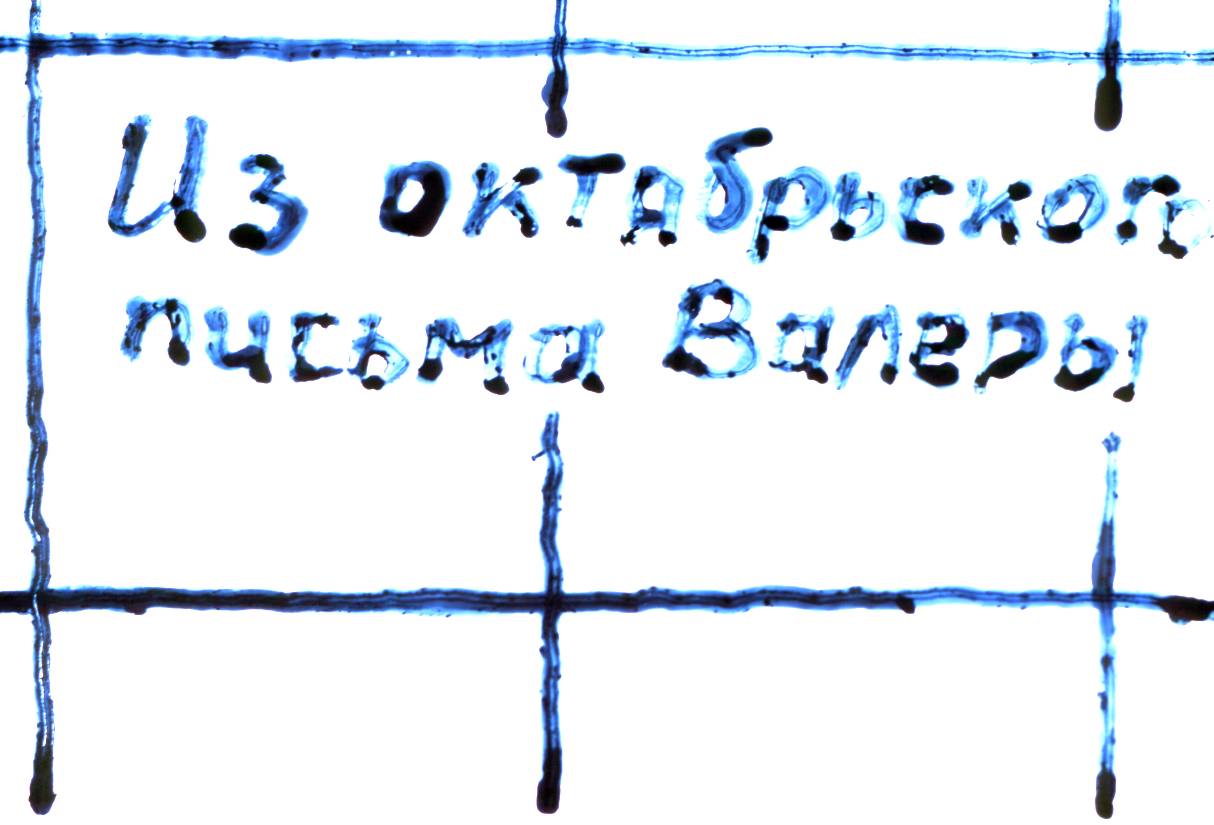

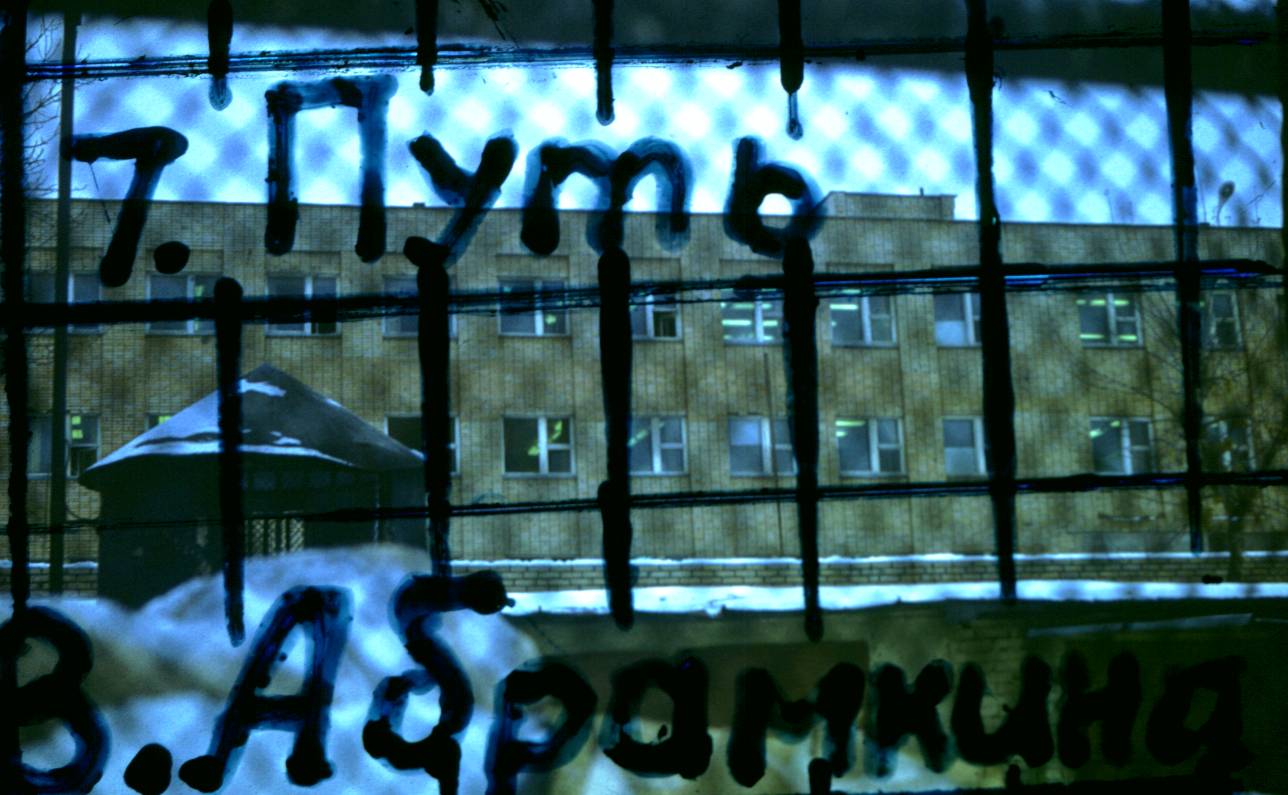

| 7. Путь Валерия Абрамкина Вот как бывает! Человек, находящийся в тюрьме, оказывает огромную живительную помощь человеку на свободе… Наверное, немногие способны на такое. Валера из них, сочетающий в себе личное мужество и жертвенность с терпимостью и разумом, с пониманием необходимой дополнительности наших путей. Как воспринял Валера Бутырки? Об этом он написал в чудом дошедших до Кати письмах. Она сама их прочтёт. |

| «В 30-ых годах мой дед работал на строительстве Бутырской тюрьмы каменщиком. Может, вот эти стены выкладывал, за которыми мне теперь сидеть. Он согнан был с земли коллективизацией… Начальство развернувшейся стройки первой пятилетки вполне удовлетворилось справкой, выменянной за полпуда ржи и литр самогона у писаря сельсовета, да привычными к тяжёлой работе руками земледельца… Вот так и продержался он здесь на твёрдой зарплате и НКВД-шной пайке около полугода, помогая оставшимся в деревне… |

| И дёрнулся с «хорошего места» лишь тогда, когда в Москве стали вводить прописку паспортов, что грозило обернуться для него арестом в возводимых им же стенах… Не в укор деду вспомнил я о его кирпичах в этой стене. Нет в том его вины – ни малой, ни большой. Просто подумаешь: не приведи, Господи, детям нашим строить тюрьмы, в которых сидеть их внукам… |

| Да, сейчас легко иронизировать над первыми тюремными впечатлениями, над незрячестью и наивностью, над строками, написанными в декабре:

И здесь трудны минуты тишины,

Не отступает в зыбкости тумана

Нездешний мир, непрошеный, незваный,

Сползает с плеч мерцающей стены… |

| Тогда и в самом деле трудны были минуты тишины. Я спасался в потоке разговоров, судеб, откровений, споров, … набирался опыта, впечатлений, информации. Велик мой долг перед братьями – сокамерниками. Так велик, что не знаю, когда смогу вернуть… |

| Потом месяцы непрерывного пребывания на людях, в шуме, суете, громыхалке-радио, дыма, как в многолюдной курилке (всё прокурено до кирпичного скелета) – уже ложились тяжёлым грузом, давили на психику и вызвали состояние интеллектуальной и духовной вялости. |

| Продолжалась моя война с администрацией Бутырского следственного изолятора. После моих требований библиотека вынуждена была купить и выдавать УПК. Прокурор по надзору подтвердил право на ношение бороды, на медицинское обслуживание. А в июне, когда наступила жуткая жара, в камерах было не продохнуть от перенаселённости и духоты, мы потребовали выставить рамы. Дело кончилось коллективной голодовкой нескольких камер и репрессиями… |

| Эти строчки пишутся в одиночке 6-го корпуса, где содержат особо опасных рецидивистов и смертников. Виктор Сокирко получил 10 суток карцера. Наверное, здесь же сидит Сергей Кулагин, избитый вертухаями. Мы трое и числимся у администрации зачинщиками голодовки… |

| Hо тишина одиночки мне нравится. Мысль работает яснее, и я даже стал самоуверенно думать, что все, относящиеся до меня события, формировать с некоторых пор я стал сам, пусть вслепую, на ощупь, зажатый в тюремном поле, но сам… |

| Тишина, благословенна тишина…

Сон предутренний, бессчётные часы,

Рассыпаются простые имена

И ночная мгла на капельках росы

Только помни здесь, в безвременьи, один,

Пробивая путь в преданиях и снах,

Что оплачено безмолвием пустынь

Слово Божье на кресте и на кострах

|

| Одиночество… Колючая стена

Кто ни бросит подаянье – подниму

Тишина, благословенна тишина…

Ты прости меня за эту тишину. |

| В июне Витя сидел очень близко от Валеры и часто переговаривался через оконную решётку, как говорят здесь – «вылезая на решку». Рассказывал о допросах, угрозах, перспективах и о своём решении добиваться выхода на «химию», т.е. условного осуждения. Валера ответил, что понимает его и одобряет. «Но ведь у каждого свой путь», - добавил он мягко. В письмах на волю он писал: |

| «О Викторе. С конца мая на него начался дикий давёж – детьми, 70-ой статьёй и пр. Приезжали кроме Бурцева гэбэшники и начальник следственного отдела прокуратуры Смирнов. Ему уже не только «Поиски» идут в вину, но и всё, что сделано К.Буржуадемовым, т.е. сборники «В защиту экономических свобод» и пр. Виктор стал давать показания и обещал в дальнейшем отказаться от самиздатской деятельности… |

| Я к его позиции отношусь с пониманием и уважением, но для себя пока не принимаю. Хотелось бы, чтобы и на воле по этому поводу не было кривотолков. В необходимых случаях я буду выступать в защиту Виктора.» |

| Мой путь привёл на Клязьму… Я говорю себе, что в главном выполнил обещание Валере… А выполнил ли? Разве мы говорили о возможности публичного самоосуждения? И прав ли я вообще? Как противостоять кондовой логике: если прав Абрамкин, не разговаривая с «ними», то значит, Сокирко - предатель, а стремление к компромиссу, к жизни – безнравственно. А если прав я, уйдя из тюрьмы и не потеряв себя и совесть, то, значит, жертва Абрамкина не нужна. Напрасна? |

| Но нельзя, нельзя соглашаться с этой логикой раскола общества на рабов и бунтарей. Валера Абрамкин сейчас в лагере под Барнаулом и пишет друзьям хорошие письма. В их глазах, глазах чуткого к нам мира он – символ мужества и непреклонности в отстаивании гражданских прав. |

| |

| |

| Моё же оправдание будет в ином: в работе, в том, что удастся сделать за эти годы. Так я считаю сам, так думает и Валера. И этот диафильм я делал не столько в оправдание, сколько в исполнение. |

| |

| |

| |

| Машина показаний Южная оконечность Бутырского острова выкрашена в государственный жёлтый цвет и отдана под кабинеты оперов и следователей. Здесь из подследственных выдаивается информация для осуждения самих зэка и их друзей. |

| Если смотреть на бутырский санаторий с севера, то за зелёным Домом культуры МВД видим гостиничные окна спецкорпуса. Но тысячи людей сидят в нём не весёлыми гостями, а мрачными и подавленными от будущего суда и длинных сроков, от поломанной навсегда жизни, от рассказов бывалых лагерников и, зачастую, по совместительству стукачей. И чем больше времени они сидят, |

| тем больше выдают нужных следователю показаний. Просто от сидения. Как пускает сок раздавленная и переспевшая ягода, превращаясь потом в лагерное вино и уксус. Бывают, конечно, исключения, но они лишь подтверждают правило, и потому следователи держат своих подследственных здесь до последней возможности. |

| И течёт этот сок по бутырским общаковским коридорам, оседает в следовательских кабинетах. Улавливается в доносах и протоколах. Выходной цех бутырской давильной фабрики как раз и расположен у фабричных, тьфу, тюремных ворот. |

| Вся беда в том, что для заключённого следователь оказывается единственным человеком из прежней, свободной жизни, только через него возможна связь с родными – и в этом, его сильное оружие. |

| Через 4 месяца сидения здесь и я стал давать показания о себе. С облегчением сказал: «Да, у меня буржуазно-коммунистические взгляды, я писал книгу и статьи под псевдонимом К.Буржуадемов». С радостью освобождения брал на себя ответственность и за материалы «Поисков», и за сборники «В защиту экономических свобод». |

| Ещё до ареста я говорил друзьям, что в тюрьме не буду отказываться от ответственности за всё написанное мною. Не сделано это было сразу лишь потому, что добивался, чтобы следователь занялся сутью дела – доказательством содержания клеветы в наших работах, как полагается по закону. Формально я добился этого – «Поиски» были отправлены в академические институты общественных наук на отзывы. |

|

| Здесь же следователь передавал мне письма от Лили и скудную информацию о друзьях. В якобы доверительных беседах каждый искал своих выгод: следователь «раскалывал меня на сотрудничество», я же ловил обрывки сведений. Так я узнал, что на воле друзья заступаются и просят за меня, помогают семье. Сквозь зубы было сказано об упоминании моего имени в интервью Сахарова, о большой статье Померанца. |

| Даже показали эмигрантскую газету «Русская мысль» со статьёй обо мне. К сожалению, статья была резкой, нескрываемо враждебной к нашим властям. И хоть это тоже защита. Но лучше без такой защиты, которая только укрепляет антагонизм, убеждают власти, что ты и вправду антисоветчик, её кровный враг. |

| Комитет |

| Всемирно известный и якобы всемогущий и таинственный КГБ… Поднимаясь по Пушечной улице, видишь, как вырастает его главное здание, |

| чтобы заполнить весь горизонт, если выйти на площадь Дзержинского. Но это только видимый миру образ на том самом месте, где поселил страшную ЧК Ленин, где при Сталине взамен бывшей Лубянской гостиницы воздвигли этот мрачноватый замок – |

| пожалуй, самый полный символ обожествления реальной власти, эпохи, их которой мы далеко ещё не выбрались. Невидимый же миру КГБ разбросан по стране областными управлениями, райотделами, первыми отделами и дальше по всем общественным ячейкам. |

| За главным зданием на тихой улице Малая Лубянка, по обе стороны расположены кабинеты, а тротуары заняты чёрными и серыми «Волгами». Здесь работает немало моих знакомых. Капитан Трофимов допрашивал ещё в 73-ем году, а теперь вот стал начальником следственного отдела. |

| Отсюда приезжали ко мне с обыском по делу Тани Великановой. Недавно пришлось «беседовать» с капитаном Катаевым. И, наверное, отсюда приезжали в Бутырку самоуверенные молодые люди, курирующие наши, якобы уголовные дела с их политической стороны, убеждённые в собственной полезности, а значит, правоте. |

| И я частично признал, вернее, повторил то, что говорил ещё до ареста: в принципе не отрицаю нужности защиты государственной безопасности, даже её контроля за связями оппозиции с зарубежьем. Этот шаг с моей стороны к взаимопониманию с Советской властью в лице её могущественного Комитета был сделан открыто и публично в заявлении для печати. Со своей стороны я добивался признания властью своего статуса инакомыслящего и лояльного оппозиционера. Ведь на словах комитетчики не отвергали ни моего права на буржуазно-коммунистические убеждения, ни права на конструктивную критику. Но это были лишь их собственные слова, потому что высшее начальство, видимо, ни с какой открытой оппозицией согласиться не желает. И потому реально комитетчики вымогали от меня показания, признания себя преступником. |

| И я частично признал, вернее, повторил то, что говорил ещё до ареста: в принципе не отрицаю нужности защиты государственной безопасности, даже её контроля за связями оппозиции с зарубежьем. Этот шаг с моей стороны к взаимопониманию с Советской властью в лице её могущественного Комитета был сделан открыто и публично в заявлении для печати. |

| В солнечный июньский день меня, ошарашенного, помнящего лишь зимнюю Москву, вдруг вытащили из карцера и зелёными предолимпийскими улицами повезли в какую-то роскошную гостиницу, |

| с необыкновенными коврами, мебелью, пирожными, сладкой газировкой на журнальном столике. Как определили вечером мои соседи-уголовники: «Сегодня комитетчики Витька на свою блат-хату колоть возили». Нас было четверо: следователь, комитетчик, экономист-профессор и я. Но вопреки надеждам первых двух участников беседа была не на раскалывание, а мягким прощупыванием, пониманием друг друга. Никакого переубеждения не произошло, но именно после этой беседы я пришёл к выводу, что от возможной причастности к зарубежной антисоветской пропаганде я должен отказаться публично. Мои собеседники ещё раз убедились, что перед ними – не их враг. Они уже никак не могли смотреть на меня с ненавистью. Бурцев потом говорил: «С Абрамкиным и другими нам всё ясно, а вот с Вами-то вся трудность!»… |

| Из гостиницы к вечеру мы возвращались в двух «Волгах». Чёрная отвезла меня в Бутырку, а бежевая отвезла профессора и комитетчика, наверное, к себе, в центр, может, для отчёта и выводов. |

| Я же потом пришёл вот к какому выводу о результатах той беседы: компромисса власти с диссидентом, хотя бы одним, не получилось, потому что ни высшая власть, ни авторитетные диссиденты к этому не готовы. Что видно хотя бы по равно отрицательному отношению их к моей промежуточной позиции. |

| Но личное соглашение комитетчиков со мной всё же состоялось. Они, в конце концов, согласились, чтобы я не признавал своей юридической вины и мог защищаться на суде, отпустили домой в обмен на то заявление в суде. И потому я считаю свой случай лишь локальным, лишь далёким предвестником настоящего, широкого компромисса между свободным обществом и властью, будущего общественного договора. |

| А в тот вечер «Волга» со мной опять подъехала к бутырским воротам. Знакомый охранник только спросил у следователя: «Оружие есть? Смотри, не положено…» и впустил на остров. Проезжая по внешнему обводу бутырских корпусов, я во все глаза смотрел снаружи на своё жилище. |

| Огибаем башни бутырского замка с их жуткой славой карцеров и «резинок» и останавливаемся у железной клетки. Сейчас в ней пусто, а тогда валила толпа сотрудников после работы, как из обычного НИИ. Так что следователь с трудом протиснулся к проходной. А в это время комитетчики продолжали «спасать» меня и уговаривать. Мы стояли прямо у стены, не обращая внимания на красные запрещающие слова, и я улыбался. Улыбался, улыбался этому вольному без решёток свету, замку, потому что тело знало: через минуту оно уйдёт под землю, в камень, карцер. Через минуту – и ещё на сколько месяцев вперёд? |

| Да, где-то здесь, у стены, мы стояли, и «они» тоже мне улыбались. А старший, знакомый мне ещё по обыскам, продолжал долбить прежнее: «И всё же зря ты так, Виктор. Как старший тебе говорю: зря!. 12 лет – срок не маленький, это жизнь. А если даже вернёшься, дети без отца вырастут. И ты их не знаешь, и они тебя не узнают… Зачем тебе это надо?» И я был с ним согласен: никому это не нужно. Но когда в ответ спрашивал: «А позволят ли мне при этом не врать, не позорить друзей, не отрекаться от себя?», он стыдливо отводил глаза. Вот в том-то и дело! Даже он считал, что честное соглашение и честный выход отсюда невозможен. Сам комитетчик в это не верил. |

| А потом вышел из дверей Бурцев и поманил ко входу: «Мол, пожалуйте к себе, Виктор Владимирович!» Но прежде, чем я оторвался от комитетской компашки, в меня упёрся взглядом начальник бутырского режима подполковник Бирюков. Он выходил со службы и вдруг узрел почти на воле, в окружении смеющихся штатских – кого? Зэка Сокирко, которого он самолично упёк за протест сначала в камеру голодающих, а потом в карцерный подвал. |

| Он просто окаменел от растерянности. До сих пор вижу, как проворачивались мысли в его голове и медленно яснели глаза. Через минуту он что-то понял, почуяв присутствие людей, которым всё позволено… и, отвернувшись в досаде, побрёл своей дорогой, к жене и внукам. |

| Потом, ещё много раз подчиняясь окрикам конвоиров: «Руки назад! Лицом в угол! Заходи!», я с удовольствием вспоминал понурую спину их всесильного начальника и чувствовал, что можно вырваться из их власти, опираясь на произвольную силу самих комитетчиков: КГБ против МВД. И не надо за это меня упрекать: ведь на деле именно Комитет посадил меня в тюрьму и потому только он мог из неё вытащить. |

| 10. Бутырское время Но отвлечёмся от темы моего выхода на волю - ведь это столь редкое исключение. Гораздо интереснее описать мысли и чувства сидящих здесь людей. Я постараюсь вспомнить, что могу, но думаю, что письма Валеры, написанные в самой тюрьме, ещё более точны и ярки. |

| В глубине восточного внутреннего двора «спеца» смутно видны бетонные подвальные коробки. Эти отдушины - окна бутырского карцера, который сами надзиратели именуют трюмом, потому что погружённый метра на три под землю, он периодически заливается от дождей и неисправной канализации. |

| И тогда менты бродят с руганью по карцерному коридору по щиколотку в арестантской разбавленной моче. А карцерники напрасно уговаривают включить воду для питья и умывания хоть на секундочку. И всё же карцер не был для меня худшим временем. Может, даже здесь были мои лучшие дни. |

| Конечно, холодно и сыро. Но днём можно отогреться. Наполовину урезана пайка, но после недельной голодовки еды мне хватало. Темнота не удручала, потому что читать и писать всё равно не давали. Зато была тишина, удобная для размышления. А самое главное, можно было переговариваться с сидящими рядом Сашей Лавутом и Леонардом Терновским. |

| Вокруг средневековье, темно, сыро, тесно, а в душе такое тепло от расспросов Саши, от более редкого, но такого душевного участия Леонарда. А один раз мне удалось даже увидеться с Леонардом в глазок его камеры, когда мою шмонали. Пусть на секунду, а свиделись – что может сравниться с такой радостью? |

| И ещё одна запомнилась там радость: отражённые решёткой серебристые дождевые капли, и ливневый шум, и свежесть. Но об этом гораздо лучше написал Валера |

| На цыпочки пристав /к зарешеченному окну,

Раздирая руки о колючую стену,/ я дотянусь, подтянусь

Да много ли мне надо? Несколько хрустальных шариков –

Достойная награда/ за исцарапанные руки и окрик

Вертухая за дверью: “У окна не положено!»

|

| С ладоней мокрых/ губами сниму осторожно

Уцелевшие дождинки / без примеси, без привкуса ржавчины

И это всё? Возможно. |

| И вот его другое сильное, но более раннее впечатление: «Почти во всех камерах, как ни заглядывай в отвоёванные старанием зэков узкие просветы между рамой решётки и стеной, ничего не увидишь. Я помню, с какой неудержимой силой притянуло меня к решётке в камере 312. Расположение самого окна, да щель в ладонь шириной открывали вдали московский островок воли с фрагментом жилого дома – тюлевые занавески на окнах, детское бельишко на балконах и деревья, только что выбросившие первую зелень. Дом с балкончиками и незарешеченными окнами. И особенно дерево, в реальность которого трудно поверить после месяцев тюрьмы. |

| И весна только сейчас донеслась до меня радостно дрогнувшими на ветру листочками – всё это нахлынуло вместе с потоком звуков вольного мира. |

| А то, что не могло быть схвачено и услышано (а что в такой дали можно услышать и различить?), дополнилось восторженной памятью, и голова моя закружилась как от свежего весеннего порыва в пробуждающемся лесу… |

| При всей серости и однообразии тюремного существования случаются и на этой неподвижной глади всплески, расходящиеся волнами по ближним к событиям дням. Настоящий праздник – день получения передачи (а также и перевода), записки с воли, достигшей тебя Бог знает каким удивительным способом, или весточки о том, что дома всё хорошо, всё нормально. |

| Радостна, трогательна и одновременно печально-грустная встреча с другом на Бутырском перекрёстке: осторожный разговор через стену прогулочного дворика, |

| или через оконную решётку и тюремный двор, заполненный голосами разыскивающих друг друга подельников, перекликающихся в минуты тишины, пока молчит радио – всё это лежит отчётливой вехой в памяти. |

| Бывают дни, остро различимые на фоне пустоты и бессодержательности СИЗО-времени, отмеченные нечастыми событиями, вроде появления нового лица (особенно «свеженького с воли»), важного по каким-либо причинам допроса, перевода в другую камеру, выезд на суд и возвращение сокамерника, ухватывающего украдкой через густую решётку воронка, как там, на воле. |

| И, наверное, каждому зэка судьбой уготовлены дни, которые, в памяти своей обводит он чёрным кружочком отчаянья. В бесцветно-неразличимые тюремные будни,к когда наваливается на меня, сбивая дыхание, хаос, когда на горле удавка тоски, в минуту выстуживающего душу отчаяния, я припадаю к живой воде воспоминаний… |

| Но боже, как трудно выстраивался для нас тот прощальный день. Я снимал твою похолодевшую руку и молился, чтобы не разгорелся ещё сильнее огонёк тревоги в твоих зрачках. Прости, не за тебя, а за себя в тот час молился. Я обязан был быть сильным, но боялся не выдержать… Господи, никогда раньше не знал, какое это блаженство: никуда не спеша, не отвлекаясь на «дела», просто стоять и смотреть, как любимая «священнодействует» на кухне. |

| А впереди бессчётные месяцы на кислой, без запаха хлеба тюремной пайке, переваренной баланде, без единого кусочка, над которым поколдовали твои руки…И потянутся снова похожие друг на друга, разбавленные разговорами с сокамерниками, книгами, стуком костяшек домино и кубиков нард дни… |

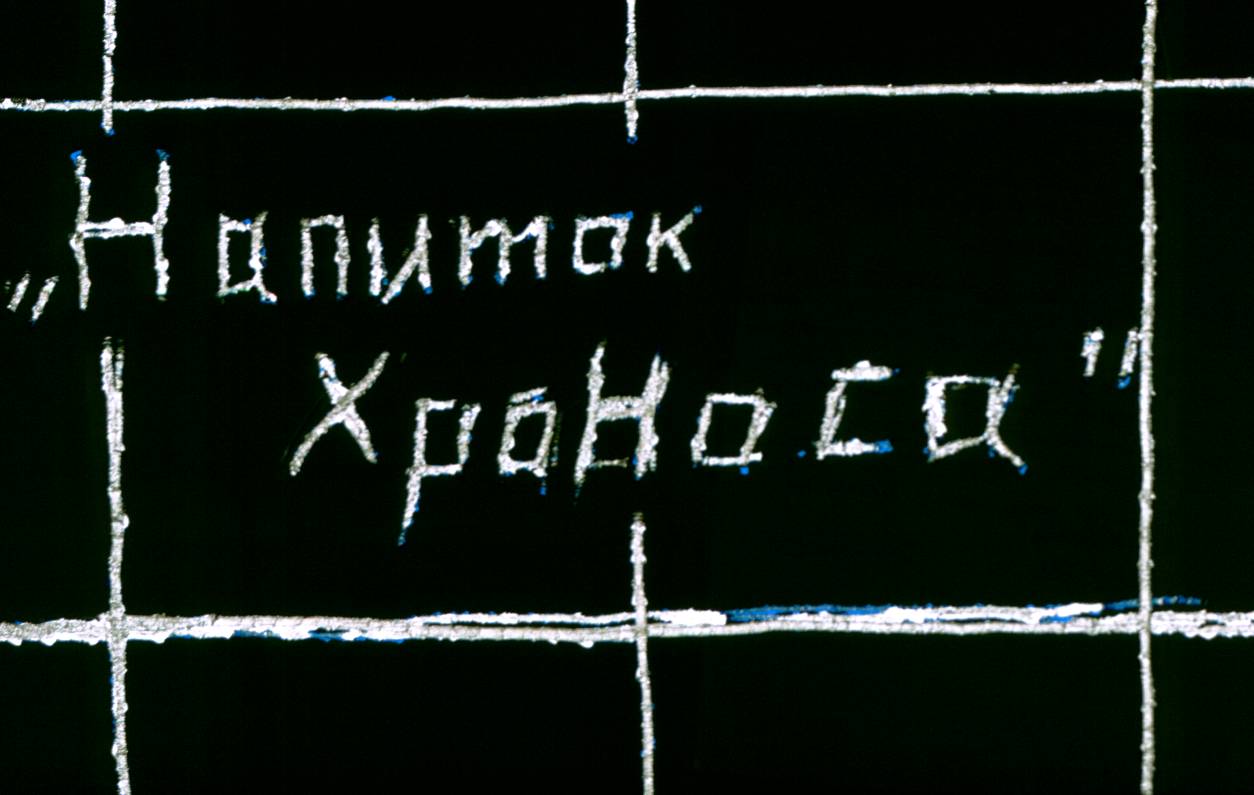

| И будут редкие минуты жизни, восстанавливающие связь с миром, отделённым от меня разломом Времени и Пространства, и напиток Хроноса будет нужен мне, чтобы не отчаяться и не разувериться в реальном мире, в котором осталась ты». |

| По разному люди воспринимают мир. А мне вот Бутырка с её вечно гремящей музыкой и бездельем тысяч здоровых мужиков часто казалась «весёлой Бутыркой», гиганским санаторием и университетом воровского опыта. А что сидим взаперти и нет свежего воздуха, так многие из моих сокамерников даже от прогулки отказывались, предпочитая спать. |

| Правда, в солнечные дни отказов почти не бывало. Зато больше смеха, разговоров и переговоров между двориками. Пока надзирателя рядом нет, перебрасываются записками, куревом, сувенирами… «Сашок, как житуха?» - «Ништяк!» Незримое миру общение прерывается криками то в сторону женских двориков: «Девочки, как Вы там, очень хочется…», то вдруг дуэтом гомиков по кличке Светка и Белка, исполняющих песни Аллы Пугачёвой и жеманно хвастающих «мальчикам» своими «лифчиками»… а то вдруг всё это покроется перебранкой лагерников, истошной руганью, не бранью, а хрипом бешеных псов: «Падла, козёл вонючий, петух кашкарский, доберусь я до тебя в зоне, не скроешься гад, удав ментовский, комсомольское отродье…» |

| У меня темнело в глазах от этого нечеловеческого хрипа, от состояния, до которого способен дойти царь природы в этих каменных ямах. И не поймёшь, то ли тюрьмы нужны, чтобы сдерживать этих животных, то ли именно лагеря и тюрьмы делают людей такими… |

| А очнёшься: снуют рядом сокамерники, а над тобой в одной из таких будок стоит ментовка, смотрит вниз презрительно или, в лучшем случае, с сожалением и делится товарке: «Ох, не могу смотреть, как они от стены к стене бегают, ну прямо звери, туда-сюда… Эй, эй, ты, чего там делаешь, чего прячешь? Смотри, живо в трюм спустим!» |

| Невозможно рассказать здесь о судьбах сокамерников. Среди них попадались и хорошие люди, и хозяйственники – механик цеха, завскладом, начальник цеха, директор ресторана, посаженные якобы за хищения и взятки, а на самом деле из-за поражения в борьбе за власть их покровителей чаще всего. И вина их не столько собственная, сколько от безнравственной ситуации, в которую они попали. |

| Но основная часть моих собутырников – чистые уголовники – воры, грабители, хулиганы, чердачники. Многие сидели раньше, часто с малолетства, и души их уже сформированы Архипелагом. Они – его дети и злейшие враги. Это они клокочут бранью и ненавистью против ментов и всех, кто с ними сотрудничает. Это они, не задумываясь, пустят в ход кулак или нож. Но не хочу я участвовать в таком противостоянии. Тем более что среди них оперы вербуют наседок и стукачей. |

| Думаю, что на 1 мая 80года, когда по Москве вывесили флаги и динамики кричали лозунги, это они заорали на весь тюремный двор: «Смерть коммунистам!» - «Ура!» И страшно мне стало от этого «идейного» крика. |

| Сейчас только сила, ментовская и иная государственная сила порядка их сдерживает. Пока это большая сила. Она не только охраняет улицы, она не только в тюрьмах и в лагерях. Она ещё держится в традициях дисциплинированности. Но сама охранительная сила эта слабеет и развращается безнаказанностью и близостью к уголовникам. Исправить, очистить и укрепить эту силу можно только гласностью, оппозиционной критикой. Сейчас же это исключено. |

| И кто знает, сколько времени ещё отпущено стоять этой силе и сколько времени осталось вообще нам жить при нынешних порядках, перед социальным кризисом. И кто гарантирует, не приведёт ли анархия в ядерной сверхдержаве к страшному всеобщему взрыву – военному, ядерному… |

| Ведь всё связано тут воедино. И то, что в 17-ом году обернулось лишь смертями миллионов и разрухой гигантской страны, сейчас может обернуться испепеляющей реальностью тысяч солнц над головой детей наших и внуков. Страшно смотреть в будущее, а надо. Надо, чтобы трезво жить в настоящем. |

| 11. День рождения семьи 21 сентября мы праздновали 18-илетие нашей семьи. В тот год я и не чаяла, что будет у нас этот праздник. Наши старшие дети, самостоятельные и почти взрослые, навестили в тот день стареющих родителей в деревне, нет, хуже – |

| в пансионате. А что? Ведь вместе нам уже за 80. |

| Первой приехала 12-илетняя Галя, |

| а в воскресенье прибыл и старший сын, первокурсник Тёма. И какая получилась от этого радость! |

| |

| |

| |

| |

| Конечно, праздновать мы отправились в маленький поход. |

| Мимо нашей клумбы, |

| через игровые площадки |

| углубились в дремучий лес. |

| Даже такая нестандартная и экзотическая приют-избушка не привлекла нас – а вдруг сюда придут отдыхающие и помешают празднику, на который приглашены только наши дети. |

| И потому мы продолжали идти всё дальше и дальше. |

| |

| Потом вышли на поле, где могучие заграничные машины ждали столь же могучего урожая на наших хилых подмосковных полях. |

| И снова лес. Малыши начали уставать, но мы дошли |

| до северного выхода Клязьминского моря к деревне с незнакомой нам церковью на другом берегу. Через пролив туда не добраться и потому мы повернули по берегу назад, |

| прерываясь на отдых и игры. |

| |

| |

| А вот и цель нашего пути - красивая и пустынная сейчас «Бухта радости». Водопроводная станция на противоположном берегу напоминает, что это море московской питьевой воды, потому здесь всё чисто и таким будет наш праздник. |

| В укромном местечке мы и устроились. Для себя выставили бутылку красного «Салюта» из местного продмага, для детей импортную «Фанту» из пансионата и, конечно, традиционный шоколад. |

| Детям было весело. Нам хмель бил в голову, и я даже громко пела, выплёскивая радость наружу. И пусть не только мы, |

| пусть все будут рады, что Витя вышел, что дети здоровы и веселы, и пусть не будет никому от этого обидно. А не будет ли? И что станется с нами через неделю, две, через суд? |

| Начитавшись Витиных тюремных документов. Видя его подготовку, я знала: он будет идти на острие ножа, чтобы избежать предательства себя и друзей и не угодить снова в тюрьму. Удастся ли? И молила судьбу: дай ему силы! |

| |

| |

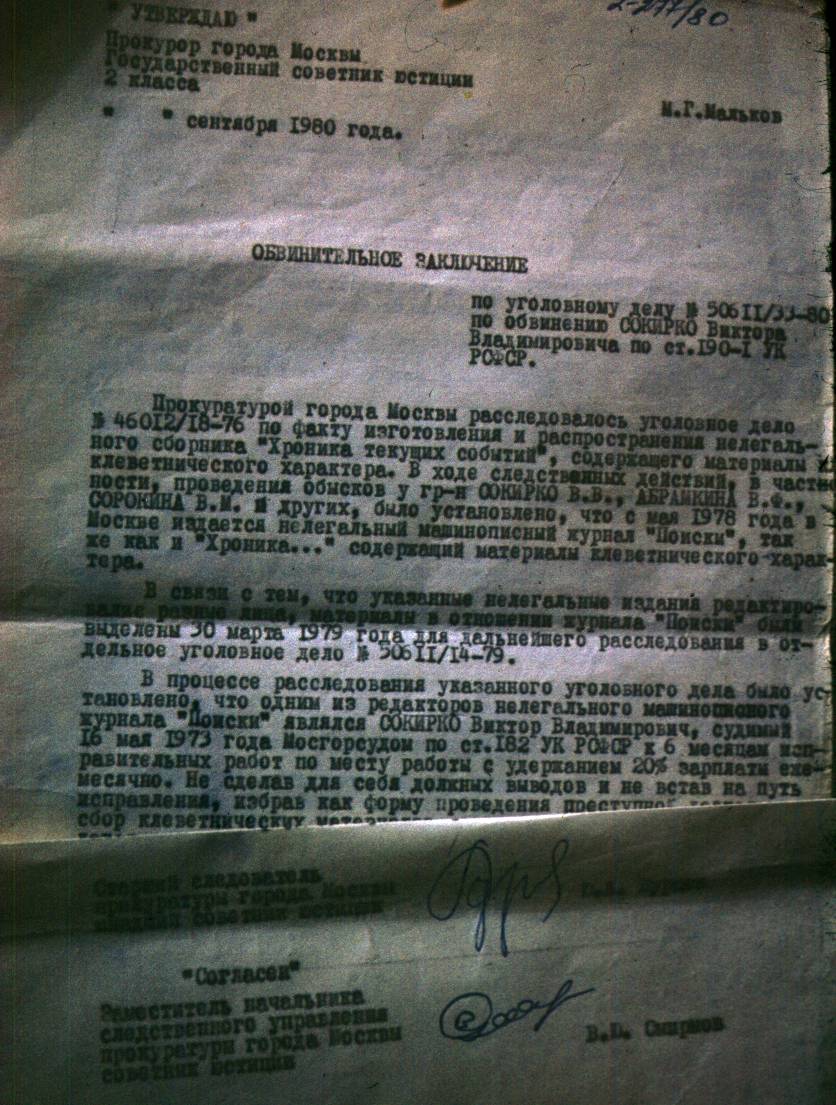

| 12. Суд А через два дня за Витей приехала очередная «Волга» и отвезла на Каланчёвку. |

| за этим вот Обвинительным заключением. В нём было 10 пунктов, ни с одним из них Витя на суде не согласился. А на следующий день мы все уехали в Москву. Ещё 4 дня Витя переписывал эту бумагу и готовился к защите, |

| чтобы в понедельник , 29 сентября явиться на Каланчёвку к невзрачному зданию Мосгорсуда. Два дня шло его заседание, в большой комнате, но всего с 15 зрителями–статистами и нами тремя – Олей, Сашей и мною. |

| С привычной нам, советским людям, точки зрения суд над Витей был обычным средним процессом. Хотя на взгляд со стороны он мог бы показаться чудовищной комедией, где соблюдалась лишь форма и принятые Витей в тюрьме обязательства. Самое тяжёлое – он зачитал то заявление для печати, написанное вначале по своей воле, а потом изуродованное до неузнаваемости. Однако непризнание клеветы позволило ему вести защиту и прямо на суде объяснить свои мотивы, показать абсурдность юридических обвинений. |

| Комитетчики были недовольны Витиной защитой, но формальные обязательства были соблюдены и потому с тремя годами условно его отпустили домой. |

| Через день здесь же судили Валеру. Звучали те же почти дословно обвинения, только их было меньше. Как и у Вити, суд не расследовал присутствие в «Поисках» клеветы, он только записал, что, рассмотрев такие-то материалы, убедился в их клеветническом характере. Но сам Валера вёл себя по-другому. Он продолжал начатую в тюрьме войну – десятками заявлений, ходатайств, требований. И его, и Юру Гримма приговорили к максимальному наказанию по этой статье – трём годам лагерей… |

| (Катя поёт песню Валеры) |

| |

| |

| Они ушли в лагерь, в этот жуткий для нас антимир, ушли непризнавшими за собой никакой вины, никаких ошибок, непреклонно отстаивая человеческие права на свободу слова, совести, мысли. Ушли, жертвуя годами своей жизни, оставив дома Катю и Алика, Соню и Клайда. |

| Я знаю, знаю, как им плохо и тоскливо без мужей и отцов и сочувствую им всем – и в лагере, и здесь, в Москве. И даже стыдно мне за своё семейное благополучие. |

| Витя тоже не признал себя клеветником и преступником, он тоже не отрекался, но не принёс себя и нас в жертву ради прав человека. Постоянно искал возможности совместить обычную жизнь и гражданскую ответственность или, как он говорил, старался «жить буржуазно». Искал этого даже в Бутырке. И нашёл. И мы рады этому, и в то же время гордимся знакомством с людьми, способными жертвовать собой. |

| 12. Новое плавание А наша семья? Что ж, она вновь пустилась в жизненное плавание. А первое, пробное мы совершили на лодке ещё в пансионате, прельстившись видом далёкой церкви на том берегу. И так захотелось её увидеть поближе. Узнать, потрогать, что мы решили: поплывём. |

| Ведь есть же здесь лодки! Собрались и пошли, |

| чтобы через 15 минут выйти к тихому заливу, |

| в котором расположен прокат лодок. |

| Погрузились в трёхместную лодку и поплыли навстречу своей цели. Это только в начале мы были закрыты от холода сентябрьской воды. |

| Потом разогрелись и начали раздеваться. Сначала папа, а затем, когда ему стали помогать детки, разделись и они. |

| В конце концов, Аня и Алёша отняли у папы весла и гребли к нашей цели, как могли. |

| И даже меня привлекали. |

| С пыхтением достигли мы желанного берега. Оставили папу караулить лодку, а сами втроём отправились к церкви. |

| Она оказалась не такой уж красивой и старинной, как смотрелась издали, а главное, знакомой – мы её уже видели по дороге из Москвы. Что ж, так часто бывает, не только в туристской, но и в большой жизни. |

| Но ничего. Давно ведь сказано: главное не цель, а движение к ней, путь, труд и радость. И вот мы возвращаемся домой к своему счастливому берегу. |

| 196– 197 |

| |

| |

| 14. Оконцовка 20 лет назад Хрущёв объявил, что в этом году будет построен коммунизм. За критику той программы меня едва не сшибли с ног, а на деле начали биографию. И вот настал этот «вожделенный год коммунизма» и оказался для меня на 2/3 годом казённых пансионатов, Бутырского |

| и вот этого, Клязьминского. И всё же есть ли повод грустить? |

| Недавно довелось мне слышать жалобу одного из отъезжающих навсегда: «Что не говори, а лучше и интереснее всего жить в России – «у бездны на краю». Я хорошо понимаю эту зависть. Год назад, на Каспии сам так чувствовал, а потом был накрыт обвальной волной этой бездны и как бы унесён за чёрно-красный горизонт. Казалось, унесён навсегда. Но вот, не утонул, вернулся прежним. |

| В памяти только остался Бутырский остров Архипелага… В общественной необходимости тюрем в целом я не усомнился, ушёл оттуда без ненависти к надзирателям, хотя, конечно, с огромным желанием больше не возвращаться. Конечно, хотел, очень хотел бы, чтоб Бутырский замок стал только историческим памятником, чтобы тюрем совсем не стало. Но только знаю, в предвидимом будущем люди много лучше не станут, а мечтать о невозможном не надо. Особенно у нас, в романтической и потому неделовой России. Правильней не уничтожать, а делать всё, чтобы Бутырский остров преображался, не хватал честных людей, а помогал заблудшим вернуться к человеческому поведению. |

| И своим детям мы желаем жить на родине, научиться быть мудрыми и работящими, сильными и счастливыми. Нелёгкое наследство мы им оставим, немало запутанных проблем и грозных опасностей их ожидает… Но в то же время мы оставим им и опыт своей счастливой жизни. И даст Бог, он им поможет. |

| Да именно так. На мне уже вполне цивильная одежда, но ещё тюремная стрижка и бутырские привычки. Однако будущее снова открыто. Так же, как и перед вами. И потому давайте пожелаем себе обоюдно – хорошей работы и гражданской, смелой ответственности, мудрости и счастья! Много счастья! Всем! |

| (Песня Кати) |